泉州幼高专学前教育学院侨说实践队怀着崇敬之心,漫步厦门大学,在嘉庚建筑的红砖墙影中感受历史的回响,走进陈嘉庚纪念馆,泛黄的侨批、斑驳的实业器械、定格岁月的老照片,静静诉说着侨领“实业救国、教育兴邦”的赤诚,驻足李林事迹陈列馆,光影间,这位华侨女英雄从印尼归来投身抗日的故事愈发清晰。侨说实践队于字里行间、光影流转中聆听侨胞们跨越山海的赤诚故事。

览鹭岛侨史,仰嘉庚丹心

厦门大学的椰影与陈嘉庚纪念馆的展陈中,藏着一位侨领的赤子密码。晨光漫过厦门大学群贤楼的飞檐,7月6日上午,侨说实践队的脚步轻踏在厦门大学青石板路上,这片由陈嘉庚先生亲手擘画的校园,每一寸草木都浸润着侨胞的赤子情怀。在嘉庚建筑的燕尾脊下,队员们凝视着“自强不息,止于至善”的校训石。来到陈嘉庚铜像前,铜像的长衫似还沾着南洋的风尘,他变卖产业筑就的校园里,“自强不息”的校训刻在砖缝,也长在学子心上。铜像的衣角似在颤动,像他当年在困境中拍案的决绝——橡胶园可以变卖,大厦可以抵押,唯独兴学救国的念头,风雨摧不垮,浪涛打不散。队员们被这种无私奉献的精神深深的折服,也明白了陈嘉庚那份对祖国爱得深沉的信念。

随后侨说实践队走进厦门大学陈嘉庚纪念堂,仿佛踏入了一段炽热的办学史诗。展柜里,1921年厦大建校时的原始章程字迹工整,字里行间满是“教育为立国之本”的坚定信念;墙上悬挂的老照片中,嘉庚先生站在简陋的校舍前,眼神里是“为吾国培养栋梁”的执着,“教育兴国”的百年弦歌从未断绝---这是他为民族复兴种下的教育火种。站在复刻的早期课堂场景前,仿佛能听见先生对学子“肩扛家园,不负韶华”的嘱托,这份把个人命运与民族未来紧紧捆绑的担当,让在场队员红了眼。

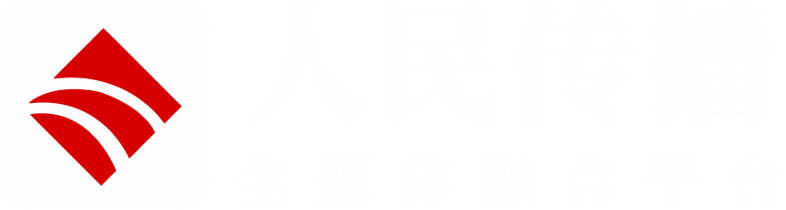

离开厦大展馆,实践队来到集美陈嘉庚纪念馆。踏入纪念馆,映入眼帘的是刻着“华侨旗帜,民族光辉”的石碑,这是陈嘉庚的评价,以赞誉陈嘉庚爱国兴学、投身救亡斗争、推动华侨团结、争取民族解放的伟大功绩,也激励着一代又一代人。在纪念馆中,实践队了解到他的一生,是跨越重洋的牵挂。少年赴南洋,橡胶林间的事业刚扎根,心已系着故土的阴晴。烽火燃起时,他振臂一呼,千万侨胞的热忱便顺着他的手,化作侨批上的“尽付国难”,变作募捐箱里的叮当,成了滇缅公路上南侨机工用生命护送的物资---那是他把南洋的光热,一股脑捧给苦难的祖国。当硝烟渐散,他又将产业换作砖瓦,砌成厦大的红墙、集美的校舍。账本上“变卖大厦”的字迹旁,是“布衣粗食”的简朴,只因他认定:教育是民族的底气,要让这底气,比任何财富都长久。他的轨迹从未偏离:从南洋到故土,从商海到学堂,每一步都踩着“爱国”与“奉献”的节拍,活成了千万侨胞的心跳,也成了后人仰望的星辰。陈嘉庚纪念馆里的泛黄的侨批、锈迹斑斑的募捐箱静静陈列,令人不自禁想象当年侨胞们一掷千金的热忱。里的每一件文物、每一张照片、每一段文字,都承载着他深沉的家国情怀和强烈的社会责任感。

在陈嘉庚纪念馆,实践队员还与工作人员亲切交流,深入了解到陈嘉庚精神的当代价值。队员们纷纷表达了自己对嘉庚精神的见解,通过朗读陈嘉庚爱国名言表达对嘉庚精神的崇敬。“耳闻之不如目见之,目见之不如足践之”,在纪念馆的互动区,队员们提笔写下对嘉庚先生的感言:“您当年种下的教育之树,如今已亭亭如盖;您期盼的国强民安,正在我们手中绽放”,一笔一划间,是青年与先贤的隔空对话,更是爱国精神的接力传递。 从倾囊兴学的远见,到“敌未出国土前,言和即汉奸”的决绝,陈嘉庚用一生诠释:侨胞的根永远在祖国。厦大的琅琅书声与纪念馆的无边史料,共同奏响了跨世纪的爱国共鸣---这便是侨心向国最好注脚。

谒女杰丰碑,心中燃国魂

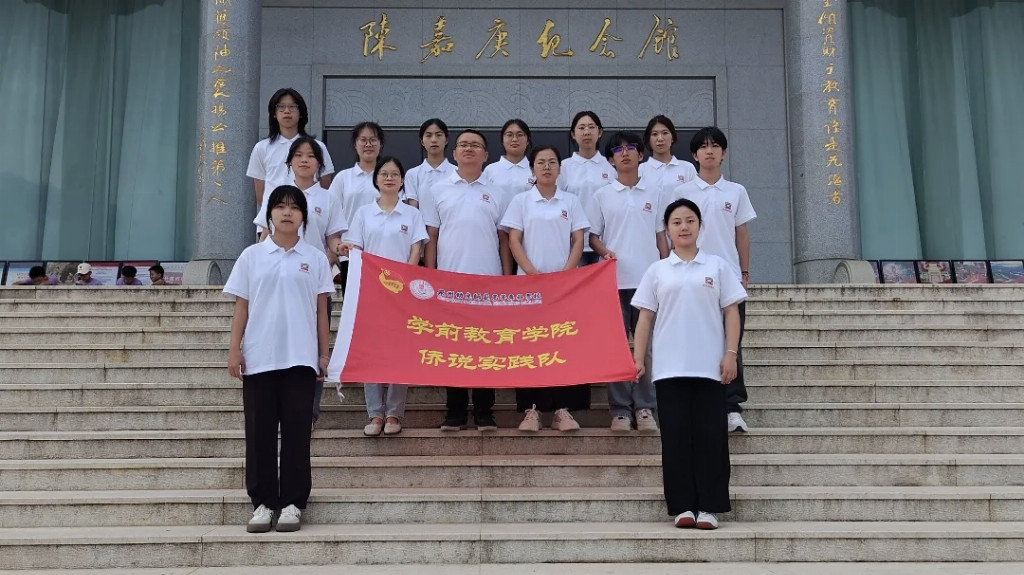

侨说实践队于7月7日上午,怀着崇敬与肃穆之情走进漳州李林事迹陈列馆,开启了一场意义非凡的与历史对话之旅,探寻侨胞李林那跨越山海、奔赴国难的伟大爱国精神。

李林事迹陈列馆前,一座巨大的金色雕像赫然矗立在眼前,瞬间吸引了实践队员的目光。那骏马昂首扬蹄,仿佛下一秒便要奔腾而去,其肌肉线条犹如凝固的奔涌力量,尽显力量之美。马背上的李林身姿挺拔,眼神坚毅而果敢,她身着军装,那褶皱里藏着的是烽火岁月的深刻印记。她手握的不仅仅是一把枪,更是无数侨胞对祖国的赤诚肝胆,是那份矢志不渝的爱国情怀。整座雕像仿佛将那段热血沸腾的岁月凝于青铜之中,任凭风雨如何摩挲,爱国英魂始终在天地间策马长歌,向世人诉说着那段不朽的传奇。

实践队员轻轻推开李林事迹陈列馆的木门,一股历史的厚重感扑面而来。展厅中,一封泛黄的南洋家书格外引人注目,那上面“倭寇未除,何以为家”的字迹,仿佛被泪水洇过,晕开一片深沉的中国红。这字迹,是李林内心坚定信念的写照,更是她对祖国深深的热爱与担当。周恩来曾赞誉她为“中国的贞德”,贺龙称她为“我们的女英雄”,这些赞誉,是对她英勇事迹和崇高精神的高度认可。

展厅中央,一幅巨幅地图令人驻足。红色箭头从新加坡蜿蜒至雁北,标注着1937年那个秋天的故事。七七事变的炮声刚刚响起,年仅22岁的李林,毅然决然地变卖了自己的首饰,告别了亲人,挤上了开往祖国的游轮。“南洋橡胶园再绿,也盖不过家乡的烽火”,她在日记里写下这句话时,钢笔几乎戳破纸页,字里行间满是对祖国的牵挂与担忧,以及那份迫不及待想要投身抗战的急切心情。馆内的照片上,那位华侨女青年眉眼清亮,然而,那眼中却藏着与年龄不符的坚毅,那是经历过风雨洗礼,怀揣着伟大使命的坚定眼神。

纪念馆的光影还在眼底发烫,李林的事迹仍在心头灼烧。侨说实践队员们已在馆前空地上列队,手臂化作不屈的浪涛——时而似海燕展翅,时而如劲松傲立,用手势舞表达了对李林的惦念,那句“归国抗战,死而无憾”烙印在实践队员的心里。

侨心照山河,赤血映国家

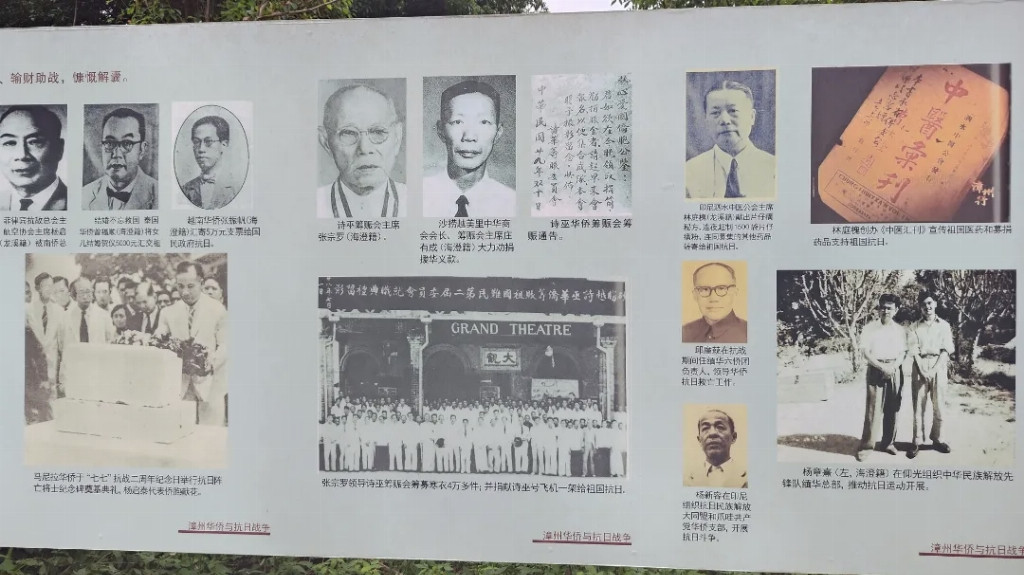

烽火岁月里,千万侨胞跨越重洋的赤诚,如星群照亮民族救亡之路。李清泉在菲律宾振臂发起航空救国运动,将木材产业的积累化作蓝天战鹰;司徒美堂在美洲街头疾呼,将华侨血汗钱铸成抗日前线的枪炮;南洋侨胞中,更有无数如陈明哲般的身影,在异国他乡默默筹款,让每一分积蓄都流向祖国的救亡图存之路。

他们中,有奔走呼号的侨领,更有太多默默无闻的勇者。南侨机工三千勇士,在滇缅公路的悬崖峭壁间,用方向盘丈量家国的距离,每一次运输都是与死神的擦肩;餐馆里洗碗的华工,将小费悄悄塞进募捐箱,只盼“多一袋粮食,多一条生路”;侨校里的先生,在黑板上写下“还我河山”,让赤子之心在课堂上代代相传。

和平年代,这份赤诚从未冷却。何鸿燊斥资赎回流失文物,让国宝重归故土;郭鹤年投资祖国建设,用实业见证发展;还有无数侨胞如陈明哲般回乡办学、修路,将乡愁化作滋养故土的甘泉。

侨心,是对“根”的执着,是无论身在何处都跳动的中国心;赤血,是危难时挺身而出的担当,是强盛时倾力相助的热忱。从战火中的守望相助到新时代的携手共进,侨胞精神早已融入民族血脉,如江河行地,日月经天,照亮山河,映照家国。

方层层 陈秋平 黄春华